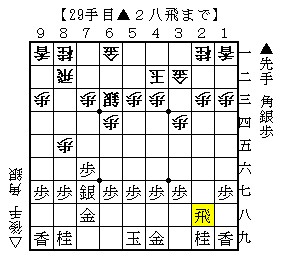

まず始めに押さえなければいけないのは、その戦法が何を目指しているかです。角換わり棒銀の成功例は、自分の攻めの銀と相手の守りの銀を交換することです。

では、受け手から見て、攻めの銀を相手の守りの銀と交換させないためにはどうしたらいいのか?その一つの手段は、1筋を突いて棒銀の進出を防ぐことです。(1筋を突かず、22銀と引いて数で受ける指し方も考えられますが、割愛します)

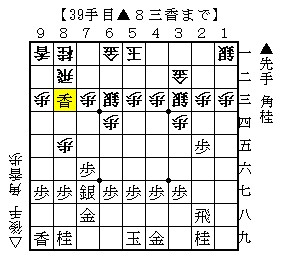

では、1筋を付き合った場合、どのように攻めるのか?ここで、15歩 同歩 同銀という有名な攻め方が出てきます。

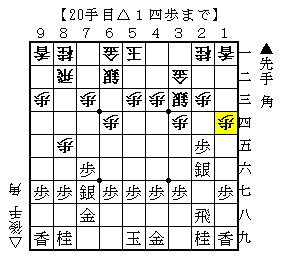

ここでは、1筋を攻めた場合の棒銀の成功例を載せておきます。いずれも取った桂香を使って盤面全体で攻めています。

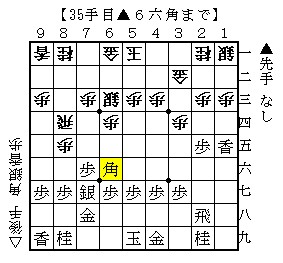

では、3の攻め方をされないためには、後手はどのように受けるべきか?後手の63銀型がスキが多い陣形(63銀が離れ駒、かつ、飛が狙われやすい)で、棒銀には73銀型の方が受けやすい形です。ここまで来て、定跡形が出来上がります。

1~4のように、成功例→対策→新たな成功例→対策→…というように、延々定跡が改善され、これを書いている今も現在進行形で進化し続けています。

————–

別の観点で、この角換わり棒銀の定跡の裏にはどのような理論があるのでしょうか?

たくさんの理論で成り立っていますが、ここでは2つ紹介します。

一つ目は、「攻め駒と守り駒の交換は攻め手が得」です。

攻め手から見て、攻め駒をどこでも自由に使えるようになりますし、相手の守り駒を1枚はがすことに成功します。なので受け手は、攻め駒と守り駒の交換にならないようにします。

二つ目は、「駒組みはキズを作らないようにする」です。

キズとは、3のように両取りや駒成りが生じる可能性があることで、その可能性を予め消しておくのが駒組みのコツです。4の73銀型はそれらのキズを予め消した陣形です。

これらのように理論に落とし込めれば、決まった形だけでなく、いろいろな局面で応用可能です。

————–

ポイントを整理すると、

(1)成功例→その対策→対策に対する改善案→更なる対策のように定跡をストーリーで理解する

(2)その定跡がどのような理論で成り立っているのかを考える

このように手順だけでなく意味で定跡を理解すると、実戦で応用可能ですし、絶対に忘れなくなるはずです。ぜひ試してみてください。