始めに、駒落ちを学ぶ必要性については、過去のブログをご参照ください。

なぜ駒落ちを学ぶ必要があるのか?

ここから本題で、駒落ちでの対局にあたり、上手は以下の前提で厳しさをコントロールしています。

(1)定跡通りに下手のやりたいようにやらせてあげる、技がかかるように受ける

(2)定跡通りだけれど下手のやりたいことを防ぐ、技が見えにくい局面にする

(3)定跡を外した力戦、ガチンコ

そして、それぞれに求められるスキルは、以下の通りです。

(1)定跡の手を覚える、寄せや攻めの手筋を覚える

(2)定跡の手を覚える、相手の形によって攻め方を変える(攻めを立て直す)、寄せや攻めだけでなく受けや凌ぎの手筋を使いこなす

(3)定跡や将棋理論を本質的に理解する、中終盤の腕力を身に付ける

稀に厳しい指導対局をされる方もいらっしゃいますが、世の中のほとんどの指導対局は、(1)もしくは(2)の前半くらいを前提に指されています。また、研修会でのプロ棋士や奨励会員との対局は、(2)の後半から(3)を前提に指されていると認識しています。

今後この教室では、二枚落以降で受講生が(1)~(3)のどの位置にいるのか、明示したいと考えています。

二枚落の手合いでは、(1)で勝てるようになったら1級~初段、(2)で勝てるようになったら初段~二段、(3)で勝てるようになったら二段以上という感触を持っています。(段級は、将棋会館道場基準です。(3)は研修会員用なので、ほとんどの子は(1)~(2)で二枚落は卒業です。)

駒落ちでの対局で、将棋の基本的な技術を習得し、棋力向上に活かしましょう!

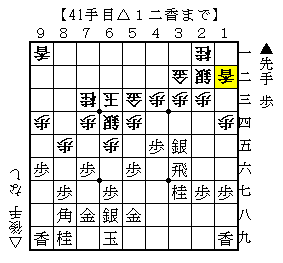

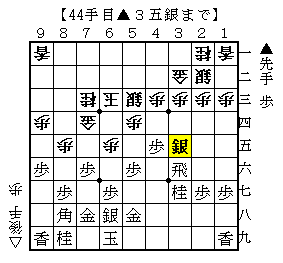

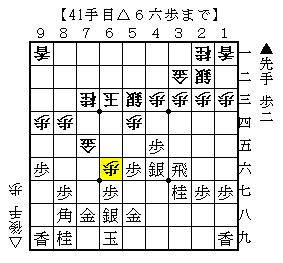

※最後に、参考に二枚落の二歩突っ切り定跡での上手のレベル別の作戦をいくつか紹介します。

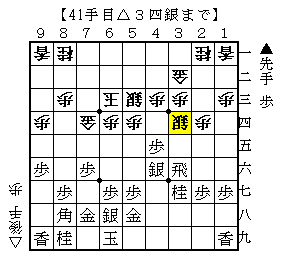

(1)

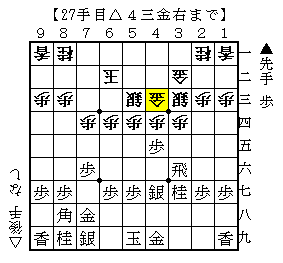

(2)

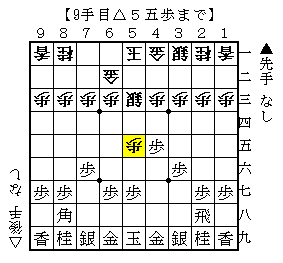

(3)